Una profesora de instituto, Yvonne Balding, murió hace seis años en Australia sin que trascendiera la noticia. Casi nadie sabía que aquella anónima maestra de matemáticas era en realidad Yvonne Barr —su nombre de soltera—, la codescubridora del virus de Epstein-Barr, un organismo de 0,00012 milímetros que es culpable de la enfermedad del beso, de la esclerosis múltiple e incluso de algunos tumores. Prácticamente todo el mundo lleva dentro, sin saberlo, el apellido de Yvonne Barr. El virus infecta a 95 de cada 100 personas.

Barr falleció en 2016 en Melbourne, tras pasar media vida empalmando contratos temporales en varios institutos. Encontrar el virus que lleva su nombre fue una asombrosa aventura —con científicos judíos huidos del nazismo, hallazgos de chiripa, presuntas llamadas de Dios y hasta experimentos con miles de niños ugandeses en plena dictadura del sanguinario Idi Amin—, pero Barr apenas mencionaba su pasado, según recuerda su hija, Kirsten Balding. “Mamá nunca habló mucho de este tema, lo veía como una parte menor de su vida”, explica a EL PAÍS. “Algún día debería escribir un libro, pero me temo que tendría pocas páginas, porque no tengo mucha información”, reconoce Balding con humor.

El que sí ha escrito un libro sobre los cazadores de virus cancerígenos es el historiador Gregory Morgan. Su obra, Cancer virus hunters (editorial Johns Hopkins University Press, en inglés), rescata ahora las peripecias de aquellos pioneros, incluida la hazaña de Yvonne Barr antes de esfumarse de los laboratorios. “Abandonó la investigación, en parte, por su experiencia con el sexismo”, opina el autor, del Instituto Stevens de Tecnología, en Nueva York.

La historia arranca en plena II Guerra Mundial, en 1943, cuando el cirujano militar Denis Burkitt, cristiano devoto, fue destinado a Uganda con las tropas británicas. Allí, según contaría después, sintió “la llamada de Dios”, así que al acabar la contienda se quedó a trabajar en un hospital de Kampala. Un día de 1957, un colega le llevó a un niño con la mandíbula hinchadísima, pero no llegó a un diagnóstico concluyente. Semanas después, el cirujano se topó con otro caso igual. Aquello no podía ser casualidad. Burkitt inició una búsqueda por los historiales médicos de varios hospitales y encontró 38 casos similares: todos niños del cinturón tropical de África central. Era un tumor maligno que se acabaría llamando linfoma de Burkitt.

El cirujano viajó a Londres en 1961 para presentar sus resultados en una conferencia en el Hospital Middlesex. El virólogo británico Anthony Epstein, sentado entre el público, se quedó boquiabierto. La extraña distribución de los casos en África —no había niños con estos tumores en las zonas más frías— sugería que un insecto, quizá un mosquito, transmitía un virus que provocaba el cáncer. Nunca se había vinculado un virus a un tumor. Epstein se acercó a Burkitt tras la charla y decidieron investigar juntos. El cirujano empezó a enviar por avión muestras de niños enfermos desde Uganda y el virólogo las analizaba en su laboratorio londinense. Durante dos años, Epstein intentó de todo: inyectaba el tejido de las biopsias en huevos de gallina, en ratones o en otros tipos de células humanas, pero no aparecía ni rastro de un virus. Quizá se había equivocado.

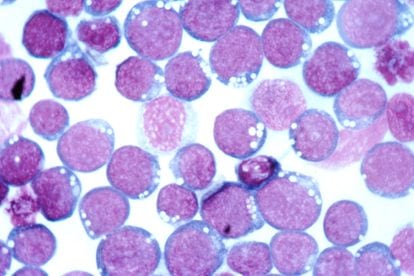

Epstein contrató a una ayudante a finales de 1963: Yvonne Barr, una irlandesa de 31 años que había estudiado Zoología en Dublín y se había curtido investigando la lepra humana y el virus del moquillo de los perros. El historiador Gregory Morgan recuerda en su libro “el día de suerte” en el que cambió la historia de la medicina. Era un frío viernes de diciembre y había niebla en Londres, así que el avión procedente de Uganda fue desviado a Manchester. Las biopsias de los niños llegaron al laboratorio con muchas horas de retraso, envueltas ya en un turbio suero. Pese a todo, Epstein las observó al microscopio y vio células tumorales que flotaban libremente. Se las entregó a su ayudante para que intentara cultivarlas. Y Barr, por fin, lo logró. Aquellas células, procedentes del cáncer de una niña africana de 9 años, se han estado multiplicando sin parar desde entonces. Un investigador puede comprar hoy una muestra congelada de ellas por 900 euros. Se bautizaron EB1: la primera línea celular de Epstein y Barr.

Cuando tuvo suficientes células del linfoma creciendo en su laboratorio, Epstein pudo por fin examinarlas en su microscopio electrónico, mucho más potente que el tradicional. Era un día de febrero de 1964 y en la calle nevaba. La imagen microscópica mostró unas partículas que el virólogo reconoció inmediatamente como virus de la familia de los herpes. El propio Epstein recordó sus sensaciones en una entrevista con el autor del libro Cancer virus hunters. “Salí a la nieve sin abrigo ni nada, solo con la bata blanca, y caminé alrededor del edificio para calmarme”, rememoró. El 28 de marzo de 1964, Epstein, Barr y el patólogo Bert Achong anunciaron al mundo que habían encontrado virus en las células del linfoma de Burkitt.

Aquello fue una revolución, pero faltaba demostrar que el virus era realmente el causante del cáncer. Epstein contactó entonces con un matrimonio de virólogos judíos que habían huido de la Alemania nazi, Gertrude y Werner Henle, del Hospital Infantil de Filadelfia. Los Henle detectaron el virus en el 100% de los niños africanos con linfoma, pero se encontraron con una sorpresa: el 90% de los estadounidenses sanos también tenía el virus. ¿Cómo era posible que un patógeno omnipresente provocase un cáncer extremadamente infrecuente?

Los Henle analizaron la sangre de sus compañeros de laboratorio y observaron que una colega de 19 años, la técnica Elaine Hutkin, no tenía rastro del virus. El 10 de agosto de 1967, la joven cayó enferma y no fue a trabajar. Tenía síntomas de mononucleosis infecciosa, más conocida como la enfermedad del beso, y ahora sí estaba infectada. Así, por casualidad, se descubrió que el virus de Epstein-Barr también era el culpable de esta dolencia, que se caracteriza por un cansancio extremo y afecta a siete de cada mil personas al año, sobre todo a adolescentes.

Yvonne Barr se casó con un australiano, Stuart Balding, y se mudó con él a Melbourne en 1965. Su hija, Kirsten Balding, cree que allí realizó investigaciones posdoctorales en la Universidad Monash, pero ignora en qué laboratorio. “Me dijo que era un club de hombres. Me dio la impresión de que había tenido problemas para conseguir una plaza fija, así que se pasó a la enseñanza”, recuerda Balding. Yvonne Barr dedicó el resto de su vida profesional a dar clases de Física, Química, Biología y Matemáticas en diferentes institutos. “Era una persona muy sociable y le encantaba ayudar a la gente, así que sospecho que la enseñanza se ajustaba más a ella que la investigación. Nunca se arrepintió de abandonar la ciencia, la consideraba una profesión difícil”, explica su hija.

Alberto Ascherio, un epidemiólogo de 68 años de la Universidad de Harvard (EE UU), es uno de los mayores expertos del mundo en el virus de Epstein-Barr. Sin embargo, nunca pudo hablar con Yvonne Barr. “Dejó la ciencia y su nombre no es conocido”, señala. El equipo de Ascherio inició hace dos décadas un seguimiento a unos 10 millones de militares estadounidenses. Sus resultados, publicados este año, han demostrado que el riesgo de esclerosis múltiple se multiplica por 32 tras la infección por el virus de Epstein-Barr. El microorganismo es generalmente inocuo, pero en algunas personas puede provocar diferentes enfermedades.

Ascherio recuerda que la irlandesa envió un breve vídeo a un congreso científico celebrado en Oxford en 2014, con motivo del medio siglo del descubrimiento del virus. Su mensaje a los expertos allí reunidos revela el olvido en el que se encontraba: “¡Hola! Saludos desde Melbourne, en Australia. Me llamo Yvonne Balding y soy la Barr del virus de Epstein-Barr. Barr era mi apellido de soltera”, proclamó.

Demostrar la causa de una enfermedad es una tarea titánica. La comunidad científica no se conforma con encontrar una pistola humeante en el lugar del crimen, necesita ver el disparo en directo. En 1968, el oncólogo francés Guy de Thé propuso un ambicioso experimento: sacar sangre a más de 40.000 niños en Uganda y esperar unos años para analizar las peculiaridades de los que desarrollasen un linfoma de Burkitt. Su plan, ya de por sí complejo, se topó con un problema inesperado: en 1971 ascendió al poder el dictador Idi Amin, el “carnicero de Uganda”, acusado de hasta 250.000 asesinatos. Sin embargo, según recuerda el historiador Gregory Morgan, Idi Amin adoptó el proyecto científico como si fuera “su bebé”. El experimento, en el que solo 14 niños tuvieron linfoma, ayudó a demostrar que el virus de Epstein-Barr era efectivamente el culpable. La malaria, una enfermedad parasitaria transmitida por mosquitos, facilita la acción del virus, por eso el linfoma de Burkitt se concentra en África.

El historiador Gregory Morgan destaca en su libro una cifra sorprendente: el 20% de los tumores humanos están causados por virus. Los científicos que revelaron estos inesperados vínculos han salvado “quizá millones de vidas”, según Morgan. Epstein y Barr fueron los primeros. El virólogo siguió investigando y fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico. En 2021, la comunidad científica celebró que Epstein cumplía 100 años. Yvonne Barr, en cambio, dedicó su vida a dar clases en institutos, viajar con su familia, pasear por el campo y observar aves. “Le encantaban las manualidades, como hacer calceta”, rememora su hija. Su lápida sí recuerda su hazaña: “Doctora Yvonne Margaret Balding, nacida Barr. Codescubridora del virus de Epstein-Barr”.

Fuente:https://elpais.com/ciencia/2022-10-21/la-mujer-anonima-que-descubrio-el-virus-cancerigeno-presente-en-el-95-de-las-personas.html

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/DPY36GOEDFAJTOULV6NMFB4QXE.jpg) Researcher Yvonne Barr, in 1962, in an image provided by her daughter.

Researcher Yvonne Barr, in 1962, in an image provided by her daughter.

Sé el primero en comentar en «La mujer anónima que descubrió el virus cancerígeno presente en el 95% de las personas»