La historia (ya sabemos), está escrita casi en su totalidad por quienes salieron victoriosos. En esa construcción del pasado no hay dudas de que hay héroes y villanos. Entre esos personajes “malévolos” nos encontramos con el más famoso: Juan Manuel de Rosas.

La historia (ya sabemos), está escrita casi en su totalidad por quienes salieron victoriosos. En esa construcción del pasado no hay dudas de que hay héroes y villanos. Entre esos personajes “malévolos” nos encontramos con el más famoso: Juan Manuel de Rosas.

Pero el querer borrar huellas pretendiendo que lo que ocurrió…no ocurrió pasa en todo el mundo.

El 2 de febrero de 1899 por la noche se terminó de demoler la mansión de Juan Manuel de Rosas en Palermo. Hacía más de veinte años que el gobernador había muerto en el exilio, los enfrentamientos entre federales y unitarios parecía haber quedado atrás, pero sin embargo en un abrir y cerrar de ojos se borró del mapa un símbolo que a esa altura ya era patrimonio de la historia.

El 2 de febrero de 1899 por la noche se terminó de demoler la mansión de Juan Manuel de Rosas en Palermo. Hacía más de veinte años que el gobernador había muerto en el exilio, los enfrentamientos entre federales y unitarios parecía haber quedado atrás, pero sin embargo en un abrir y cerrar de ojos se borró del mapa un símbolo que a esa altura ya era patrimonio de la historia.

Esa noche, cuando se anunció que el encendido de las mechas que harían volar la dinamita sería inminente, la multitud que se había dado cita corrió despavorida. En minutos se derribarían las paredes que quedaban en pie de lo que era el caserón de Rosas. A pesar de los 47 años que habían pasado de su derrocamiento, se la llamaba “la tapera”, “morada del tirano” o “inmunda pocilga”.

Había sido una decisión de Adolfo Jorge Bullrich, un reconocido rematador -cuyas oficinas funcionaban donde un shopping lleva su nombre- que había sido nombrado intendente municipal por el presidente Julio A. Roca en 1898. Bullrich ordenó que la demolición se hiciese el 2 de febrero de 1899 a la noche, así cuando saliese el sol al día siguiente, aniversario de la batalla de Caseros, no quedasen más que escombros.

Cuando ya la antinomia de federales y unitarios, rosistas y antirosistas parecía ser una cosa del pasado, la decisión daba la sensación que la clase política no había madurado.

Juan Manuel de Rosas, ya como gobernador, vivía en el centro de la ciudad, en Moreno 550. La amplia vivienda familiar la había acondicionado como despacho de gobierno, ya que le resultaba imposible trabajar en las dependencias del fuerte, con paredes descascaradas, revoque caído, llenas de humedad y ambientes dominados por roedores.

En 1837 decidió que debía tener una residencia acorde al señor en el que se había convertido. El centro de la ciudad no contaba con grandes espacios como los que buscaba, y compró tierras en lo que entonces se conocía por el nombre del primer poblador, Juan Domínguez Palermo, aunque algunos dicen que el lugar era conocido por el oratorio consagrado a Palermo de San Benito.

Rosas terminó comprando 535 hectáreas, que iban desde lo que hoy es el barrio de La Boca hasta Barrancas de Belgrano. Allí construiría una residencia, usaría la tierra para plantaciones y habría un parque con áreas de recreación con libre acceso al público, que entraba por los portones que permanecían abiertos a la altura de Plaza Italia. No fue una obra sencilla, ya que hubo que rellenar los terrenos inundables. Para ello Rosas hizo llevar interminables carros con tierra de Belgrano, y ese abrupto faltante de tierra fue el origen de lo que se conoció como “las barrancas de Belgrano”.

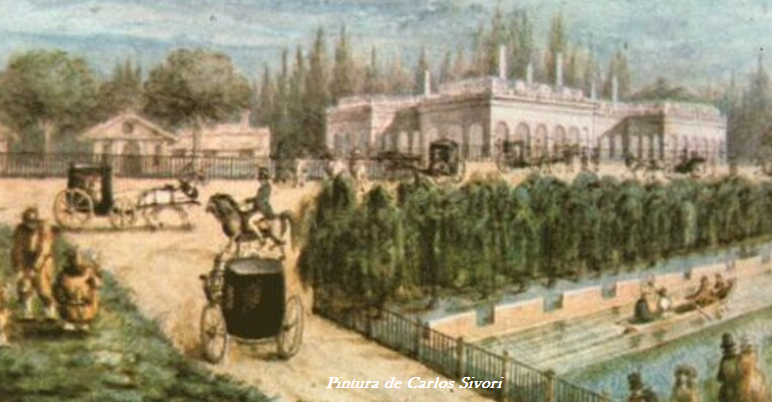

Se construyeron canales de irrigación y un sistema de desagües y un estanque en el que colocaron un barco encallado donde se hacían fiestas y donde con un barquito a vapor, llamado “Manuelita” se iba desde el lago al río. Se plantaron diversas especies frutales, se armaron galerías de árboles, había muchos sauces llorones como consignó Sarmiento, y se llevaron avestruces y llamas, que pastaban sueltos por el extenso predio. En 1837 el constructor Miguel Cabrera empezó a levantar la casa a partir de otra que ya existía, en la esquina sudeste de avenida Libertador y avenida Sarmiento. Era un monumental rectángulo, con cuatro bastiones en cada una de sus esquinas. Tenía un gran patio central rodeado por columnas, con cuatro grupos de habitaciones, 16 en total, conectadas mediante portales. Que se transformó en el centro del poder rosista y los porteños paseaban libremente por sus jardines.

En un ala estaban los dormitorios del gobernador y en el opuesto, los de su hija Manuelita. La esposa Encarnación Ezcurra, había fallecido en 1838. Todos los ambientes estaban embaldosados, y sus cielorrasos eran de madera pintada de blanco. En el lado oeste estaba el salón de recibo. Tenía una gran terraza con rejas de hierro, apoyadas en pilares, que muchos de ellos eran chimeneas.

Rosas supervisó cada detalle de la obra y solía hacerlo desde un rancho cercano al río. La casa estuvo en obra hasta 1843. Más allá de la residencia, existían otras construcciones más chicas, donde funcionaban las dependencias, la cocina, la maestranza (situada donde hoy se levanta el monumento a Rosas de 12 metros de altura y que mira en dirección a donde estaba la casa), cocheras, depósitos, una enfermería con farmacia y un puesto veterinario. Los que lo conocían, lo describían como el Versailles pampeano.

Como los portones permanecían abiertos para la gente, los porteños lo adoptaron como uno de los paseos preferidos, que dejaba como un poroto al paseo de la Alameda, unos cuantos metros en lo que es la avenida Leandro N. Alem, donde la gente iba a pasear y por la tarde se aventuraba en las aguas del río, hombres y mujeres por separado, por supuesto.

Podían ingresar por lo que hoy es la avenida Sarmiento, entonces con ombúes a sus costados. Luego de la caída de Rosas, Sarmiento hizo plantar palmeras exóticas, que no resistieron el clima. El ingenio popular las llamó “las escobas de Sarmiento”.

Cuando Rosas fue derrocado el 3 de febrero de 1852, la casa fue destino de múltiples usos. Justo José de Urquiza la usó para alojamiento de su tropa y la primera víctima fue el paisaje, ya que se destruyó el bello panorama de los jardines. Cuando se confiscaron sus bienes, se determinó que pasaran al municipio, cosa que no ocurrió. Muchas de las tierras se adosarían al flamante pueblo de Belgrano. Sarmiento propuso vender todo y levantar escuelas con lo recaudado.

Ese jueves 2 de febrero una multitud se había dado cita para ser testigo del espectáculo que suponía dinamitar los muros que quedaban en pie. Muchos esperaban el final para aventurarse entre las ruinas ya que una leyenda hablaba de tesoros y riquezas que Rosas habría ocultado debajo de los pisos. La fiesta debía ser completa.

Le debemos este documento tan completo a Daniel Schávelzon y Jorge Ramos quienes lo dejaron plasmado en – “El caserón de Rosas. Historia y arqueología del paisaje de Palermo”. Un exquisito documento.

Un detalle que la historia oficial parece siempre olvidar, lo cierto es que el prócer máximo argentino decidió darle su objeto más preciado a quien intentaron “borrar”. Hoy en día la Ciudad de Buenos Aires sigue sin tener una calle Rosas. Solo la Provincia cuenta con la Avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas, la cual forma parte de la Ruta Nacional 3 entre los kilómetros 14 y 47. Justamente esos terrenos le pertenecieron hace mucho, cuando aún su leyenda recién comenzaba.

Gentileza;

Beatriz Genchi

Museóloga – Gestora cultural.

Puerto Madryn – Chubut.