El trabajo publicado en la prestigiosa revista Nature, en el que participaron tres científicos del CONICET, indica que estos sitios carecen de una proporción de las especies que potencialmente podrían habitarlos.

En ecología se entiende por ‘diversidad oscura’ al conjunto de especies biológicas que podrían, tanto por las condiciones ambientales como por su presencia en la región circundante, estar presentes en un determinado sitio, pero que, por algún motivo no lo están. Conocerla es importante porque permite tener una mirada más completa y precisa sobre el estado real de la biodiversidad en un determinado lugar y estimar el impacto de distintos factores sobre los ecosistemas.

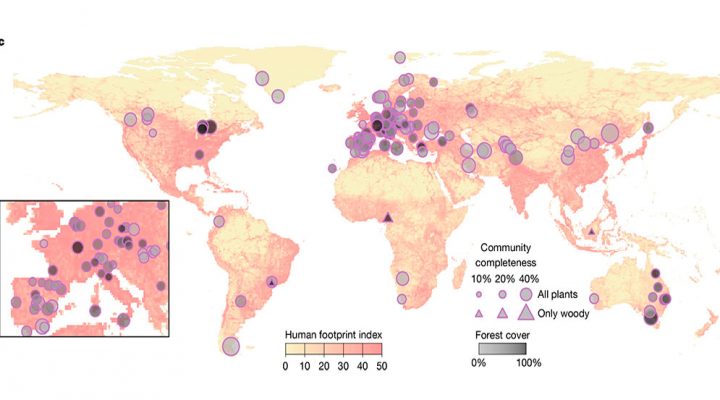

Más de doscientos científicos de diferentes países, pertenecientes a la red de colaboración científica DarkDivNet, registraron las plantas presentes en alrededor de 5.500 sitios, repartidos en 119 regiones de todo el mundo, e identificaron la diversidad oscura en cada uno de ellos. Argentina estuvo representada en la muestra con dos sitios, localizados en Córdoba y Santa Cruz.

Por parte del CONICET, participaron del estudio Melisa Giorgis y Lucas Enrico, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, CONICET-UNC), y Pablo Peri del Centro de Investigación y Transferencia de Santa Cruz (CIT SANTA CRUZ, CONICET-UTN-UNPA).

“Los resultados del estudio indican que, en regiones con poco impacto humano, los ecosistemas suelen contener más de un tercio de las especies vegetales potenciales -estimadas a partir del “pool” total de especies regionales-, mientras que otros dos tercios de estas especies permanecen ausentes principalmente por razones naturales. En cambio, en regiones fuertemente impactadas por las actividades humanas, los ecosistemas contienen solo una de cada cinco especies potenciales”, señala Enrico. El científico del CONICET destaca que las mediciones tradicionales de biodiversidad, a través del recuento del número de especies registradas, no permiten detectar este impacto, porque la variación natural en la biodiversidad entre regiones y ecosistemas suele ocultar su verdadera magnitud.

La colaboración DarkDivNet comenzó en 2018, basada en una idea del Meelis Pärtel, investigador de la Universidad de Tartu (Estonia) y primer autor principal del estudio, quien recuerda: “Habíamos introducido la teoría de la diversidad oscura y desarrollado métodos para estudiarla, pero para realizar comparaciones globales necesitábamos un muestreo consistente en muchas regiones. Parecía una misión imposible, pero muchos colegas de diferentes continentes se unieron a nosotros”.

El nivel de disturbio antrópico en cada región se midió utilizando el Índice de Huella Humana, que incluye factores como la densidad de población, los cambios en el uso del suelo (como el desarrollo urbano y la agricultura) y la infraestructura (carreteras y ferrocarriles). El estudio reveló así que la diversidad vegetal de un sitio se ve afectada negativamente por el nivel del Índice de Huella Humana en el área circundante y hasta cientos de kilómetros de distancia.

“Este resultado muestra que los disturbios antrópicos tienen un impacto mayor de lo que se creía, llegando incluso a afectar las reservas naturales. La contaminación, la tala, el vertido de basura, el pisoteo y los incendios pueden excluir a las plantas de sus hábitats naturales e impedir la recolonización”, indica Enrico. En este sentido, el estudio destaca también que la influencia negativa de la actividad humana fue menos pronunciada cuando al menos un tercio de la región circundante permaneció prístina.

“El trabajo es contundente al mostrar que los ecosistemas están perdiendo diversidad a causa de las actividades humanas: más impacto, menos diversidad, menos oportunidades y menos sostenibilidad de los ecosistemas”, señala Giorgis.

La “diversidad oscura” en la Argentina

De acuerdo con Giorgis, para que estos estudios puedan obtener conclusiones a nivel global, tiene que haber también participación de los países del hemisferio sur, que en general están poco representados. En este sentido, destaca que Argentina tiene dos de los cuatro lugares sudamericanos incluidos en el estudio.

Los sitios de Argentina se ubicaron en las provincias de Córdoba (Chaco Serrano) y Santa Cruz (Estepa Patagónica). En Córdoba se observó un valor de Huella Humana mayor que en Santa Cruz y, en relación a esto, una menor integridad de la comunidad vegetal; es decir, una más baja diversidad local en relación al total de especies que se encuentran en la región. “Esto significa que en Córdoba hay bastante menos especies que el total esperado en comparación con Santa Cruz, donde el valor encontrado es más similar al total potencial”, señala Enrico. Sin embargo, en comparación con los valores más comunes observados a escala global (25 por ciento de integridad), tanto el Chaco Serrano (alrededor del 30 por ciento) como en la Estepa Patagónica (alrededor del 60 por ciento) tuvieron valores de presencia de especies más cercanos al total de especies potenciales para cada región.