«Cuando el Titanic se hundió en la noche del 14 de abril de 1912 (…), su víctima más eminente fue un libro».

«Cuando el Titanic se hundió en la noche del 14 de abril de 1912 (…), su víctima más eminente fue un libro».

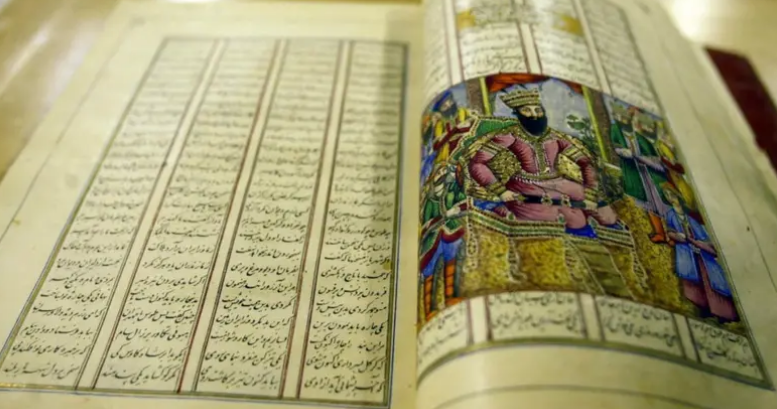

Puede que el escritor franco-libanés Amin Maalouf haya exagerado un poquito en su novela histórica Samarcanda, publicada originalmente en 1988 donde esto se mencionaba. O tal vez no. Todo depende de a quién se le pregunte. El libro de la novela de Maalouf es un manuscrito ficticio del Rubaiyat («Los cuartetos») del erudito iraní del siglo XI Omar Jayam, al que describe como particularmente valioso porque era único.

Y aunque en realidad existen numerosas copias del volumen de poemas persas, en la época del viaje fatal del Titanic había uno que los eclipsaba a todos, no por lo que tenía escrito, sino por su apariencia casi de otro mundo.

Y aunque en realidad existen numerosas copias del volumen de poemas persas, en la época del viaje fatal del Titanic había uno que los eclipsaba a todos, no por lo que tenía escrito, sino por su apariencia casi de otro mundo.

Empeñados en revivir la tradición medieval de libros enjoyados, George Sutcliffe y Francis Sangorski ya eran famosos en toda la ciudad a inicios de 1900, gracias a sus diseños opulentos y exagerados. Así que naturalmente fue a ellos que Henry Soltheran, un librero de la calle Sackville, se acercó para encargarles un libro como ningún otro. Sotheran dejó en claro que el costo no era un problema y les dio a los encuadernadores carta blanca para que dejaran volar su imaginación y produjeran el libro más espectacular jamás visto.

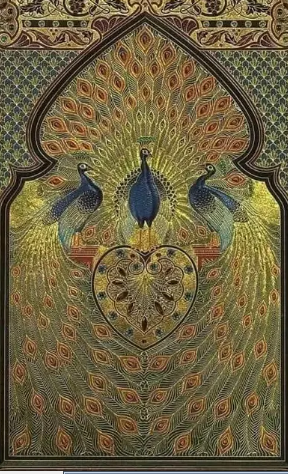

Completado en 1911, después de dos años de intenso trabajo, el libro —una interpretación libre y victoriana de los poemas de Omar Jayam por Edward FitzGerald, con ilustraciones de Elihu Vedder— pasó a ser conocido como «El Gran Omar» y «El libro maravilla», gracias a su indiscutible esplendor.

Adornando su portada dorada había tres pavos reales con colas llenas de joyas y rodeados por los intrincados patrones y motivos florales típicos de los manuscritos medievales persas, mientras que en la contraportada se podía ver un buzuki griego.

Más de 1.000 piedras preciosas y semipreciosas —rubíes, turquesas, esmeraldas y otras— fueron empleadas en su fabricación, junto a casi 5.000 piezas de cuero e incrustaciones de plata, marfil y ébano, además de 600 hojas de oro de 22 quilates. Aunque la intención de Sotheran era enviar el volumen a Nueva York, el librero no quiso pagar las tasas aduaneras estadounidenses por lo que el libro regresó a Inglaterra.

Ahí Gabriel Wells lo compró en una subasta de Sotheby’s por 450 libras de la época, menos de la mitad de su precio de partida de 1.000. Al igual que Sotheran, la intención de Wells era enviar la obra maestra a Estados Unidos. Pero desafortunadamente para él —y para el mundo— el volumen no pudo ser embarcado en la nave originalmente elegida para la tarea.

El siguiente barco era el Titanic, y el resto no necesita explicación. Pero la historia no terminó con el hundimiento del Titanic ni con la extraña muerte de Sangorski, quien murió ahogado algunas semanas más tarde. Un sobrino de Sutcliffe, Stanley Bray, estaba decidido a revivir no solo el recuerdo del Gran Omar, sino al libro mismo. Y usando los dibujos originales de Sangorski, después de seis años de duro trabajo logró replicar el libro, el que fue guardado en la bóveda de un banco.

“El Gran Omar”, sin embargo, parecía haber nacido con mala estrella: los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial lo hicieron añicos, un poco como los jarrones de vino del poeta, símbolos de la fragilidad humana. Pero Bray no se dio por vencido, sino que se dispuso a volver a producir una nueva versión del canto de cisne de su tío. Aunque esta vez el proceso no le tomó años, sino décadas. Completado después de 40 años de trabajo intermitente, sus esfuerzos se tradujeron en otra impresionante reproducción que fue entregada en préstamo a la Biblioteca Británica, que heredó permanentemente el volumen a la muerte de Bray.

«No soy supersticioso en lo más mínimo», hizo notar este poco antes de su fallecimiento, «aunque dicen que el pavo real es un símbolo de desastres».

Pero ¿qué era el Rubaiyat de Omar Jayam y quién era ese enigmático personaje que fascinaba a Sotheran y a muchísimos otros? Un erudito del siglo XI proveniente de Irán oriental, Jayam fue reverenciado en vida por su innovador trabajo en astronomía y matemáticas. Y también era un poeta.

Dicho eso, su poesía no se parecía a la de ningún otro poeta persa y durante siglos ha ocupado un lugar absolutamente único en el gran canon de la literatura persa clásica. La naturaleza inquisitiva de Jayam lo llevó a cuestionar cosas que la mayoría de sus contemporáneos daban por sentado: la fe, el más allá y el significado de la vida misma. Confiaba poco en las promesas de su religión y su discurso de cielo e infierno, y también expresó dudas sobre la lógica de Dios. Había solo una cosa de la que Jayam estaba seguro, y que valoraba profundamente: esta vida.

Entendía muy bien —probablemente por causa de los tiempos turbulentos en los que le tocó vivir: Irán, para ese entonces bajo ocupación turca, había sido invadida hacía poco por los árabes, y hordas mongoles pronto arrasarían su patria— lo fugaz de la vida y lo inevitable de la muerte, así como la importancia de aprovechar el breve momento del que disponemos en la tierra.

Para él, todo lo que tenía que ver con religión o la vida después de la muerte era simple aire caliente. Aunque a menudo lamentaba lo efímero de la vida, también decidió disfrutarla al máximo, con abundante vino (y también algunos amores).

¿Qué habría dicho el autor del libro de poesía más lujoso jamás creado de nuestro loco mundo, si estuviera aquí para contemplarlo? Tal vez, una vez más:

“Pasa la vida cual rápida caravana / Detén tu marcha y trata de ser feliz / Saki, ¿por qué lamentar hoy las desventuras de mañana? / Dame vino, que la noche pasará”.

Gentileza:

Beatriz Genchi

Museóloga-Gestora Cultural-Artista Plástica.

Puerto Madryn – Chubut.